中部地区スポーツ少年団認定研修会

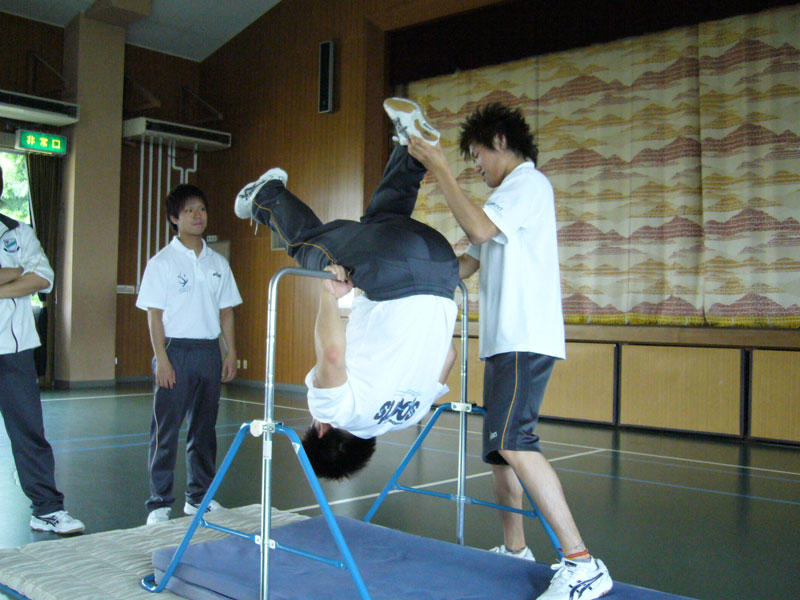

長野県辰野町 親子体操に引き続き、岐阜県郡上市にて中部地区スポーツ少年団認定研修会に招かれ、講師を務めてまいりました。

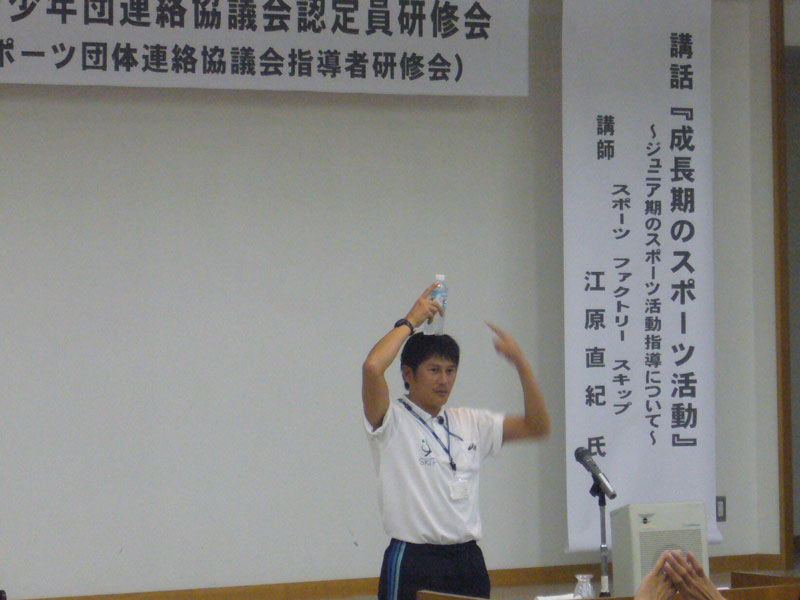

「成長期のスポーツ活動 -ジュニア期のスポーツ活動指導について」というテーマで、中部エリア(郡上市・関市・美濃市)の少年団関係者や教育委員会関係者の方々と共に、子ども達の指導のあり方を考えてまいりました。

「成長期のスポーツ活動 -ジュニア期のスポーツ活動指導について」というテーマで、中部エリア(郡上市・関市・美濃市)の少年団関係者や教育委員会関係者の方々と共に、子ども達の指導のあり方を考えてまいりました。

チームとしてどうあるべきか? 個人を伸ばす為に何が必要か? 今の子ども達の現状はどうなのか? など、指導に携わる先生方は常に思い悩む事だと思います。

平成24年開催の岐阜国体をも視野に入れて活動している団体もあるので、開催県として特に力が入っているようです。

今後もよりよい健全育成にご尽力頂き、地域活性の為に頑張っていただきたいと微力ながら応援致します。

郡上市教育委員会の武藤様。連絡足らずで色々ご迷惑をおかけ致しましたが今後とも宜しくお願い致します。