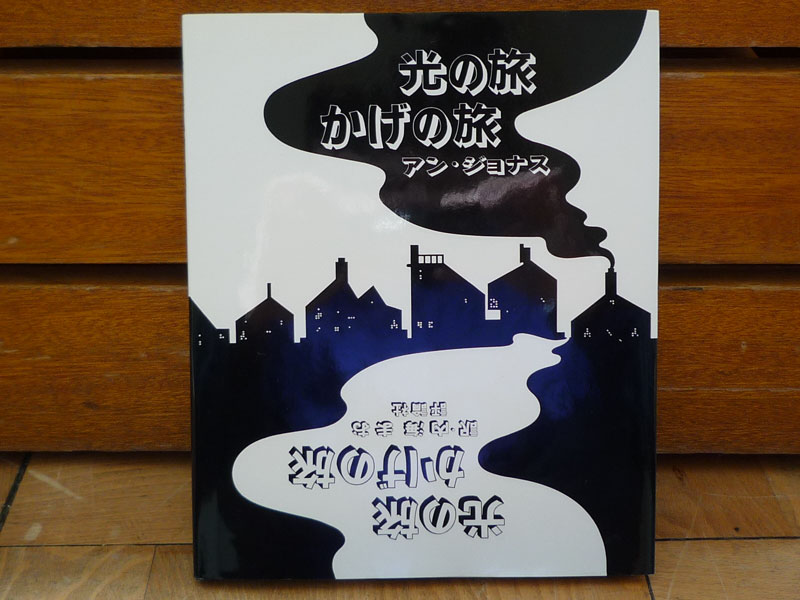

えっぱら推薦図書 12

アン・ジョナー 著 内海まお 絵

評論社

モノトーンの絵で構成されている物語です。が、表紙を良く見ると字が逆さに書いてあります。

モノトーンの絵で構成されている物語です。が、表紙を良く見ると字が逆さに書いてあります。

実は絵本だけで2パターンのストーリーが楽しめます。

アリーナ内のスキップ文庫にて新刊として置きましたのでぜひご覧下さい。

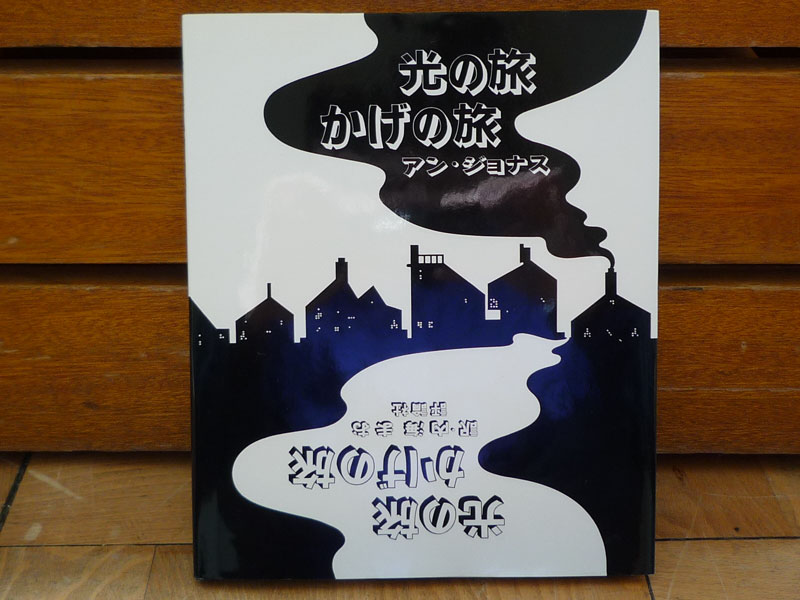

アン・ジョナー 著 内海まお 絵

評論社

モノトーンの絵で構成されている物語です。が、表紙を良く見ると字が逆さに書いてあります。

モノトーンの絵で構成されている物語です。が、表紙を良く見ると字が逆さに書いてあります。

実は絵本だけで2パターンのストーリーが楽しめます。

アリーナ内のスキップ文庫にて新刊として置きましたのでぜひご覧下さい。

今日の個人レッスンでのこと。1桁のかけ算はすんなり答えれるのですが、1桁×2桁となると途端にストップしてしまうお子さんとの根性比べでした。

例えば、5×9 はわかっても、 50×9 は別物なのです。

始めは言葉クイズとして口頭だけで出題をしていましたが、紙に書いて出題しても難しいようでした。

私たち大人は過去の経験から「応用力(いたずら心)」を勝ち取り、今も利用し続けていますが、子ども達にとっては「基礎」から「応用」に転換することが難しい時期にぶつかる時が今後も多くなると思います。

逆に、昔のイメージでの教育方法では(今の教育綱領が完全に理解していない為にこのように書かせていただきます)、学年が上がるにつれて「応用」ばかりになる為に「基礎」ができない子はもちろん、基礎を活かしきれない子もますます取り残されてしまう傾向にあります。

私の場合、5年生で英語を習い、6年の私に月謝が高いとの理由で塾をやめました。中学になり1学期までは100点でしたが、2学期になった矢先に塾で習ってない過去形や進行形に突入し、あっという間に落ちこぼれとなりました。高校になれば英語に限らず苦手な数学もわかるだろうと思い、胸弾ませて登校しましたが、中学の延長・・・。むしろ難しくなっている(当たり前ですが)。

会員様のお母様との話の中で、「訓練をさせなきゃ」とおっしゃられました。その通りで、学校の宿題とは別に100枡計算やパズルなど、勉強に関係ないことがむしろ重要で、その積み重ねが基礎と応用をつなげる架け橋になると考えます。

過去に出来たから今日も出来る。これが出来そうだからこれも出来るだろう。よく私達も憶測の中でレッスンを発展させていきますが、いきなりの応用はタブーです。やはり基礎を十分に行なったうえで、応用への糸口やヒントをワザとらしく見せたり教えたりしながら、後は自分で勝ち取っていく進め方を考えています。

たまたまハウジングセンターの方とお話をする機会があり、2時間ほど話し込んでしまいました。

一昔前の子ども部屋は、ベッドがあり勉強机があり、6畳くらいのスペースがあり、玄関を開けると廊下を本筋に枝分かれして各部屋が存在しているのが主流でしたが、今の家作りでは子ども部屋は6畳の小さいものが主流だそうです。

いわゆる部屋難民を回避すべく、玄関を開けたら必ずリビングにつながり、家族のいる居住スペースに階段があるそうです。また、子ども部屋には机を置かずにリビングで勉強をするのが主流だそうです。

テレビの近くには本棚があり、百私事典や地球儀を置いてすぐに調べれるように配慮。パソコンができるスペースにも同様の配慮を施しているそうです。

せっかく家族のために造った家も問題点が多くなるようではいけません。

10年後には更なる家庭環境に配慮した構造が開発されるのでしょうが、家造りにもそこまでの配慮がなされていることにビックリしました。

「造るだけが私達の仕事ではなく、20年も30年も家族の幸せを願っています。」

スキップが見習うべき重い言葉です。

お子さんのそばにいてあげるということ。

お子さんにとってはそれだけで安心をして、くっついてきたり話しかけたりするでしょう。

いなくなった時に初めてその不安にかりたたれて泣きじゃくってしまいます。

でもその安心感は子どもだけではなく、親御さんもそばにいてくれるだけで助かっていることを忘れないで下さい。

いくら疲れて帰ってきてもお子さんの笑顔を見るだけで癒されたり、食事時の会話から無事に成長していることを安堵したりもします。

そばにいるだけでお互いが刺激しあっているのでしょうね。

今年度も2名の学生スタッフが無事に卒業・就職をし、新たな春を迎えます。

1名は体育士(男性スタッフ)。もう1名は地元で中学の非常勤講師(女性スタッフ)。それぞれが期待に胸を膨らませながらも、不安と戦っていくと思います。

そして、来年度3年生となる学生スタッフがたくさんいる今の指導者事情。個人レッスンの指導スキルも高まり、学校の先生として自信をもって外に出せるスタッフばかりです。

さーこの1年をどのように過ごすか。あそび?勉強?就職活動(教職であれば必要ないのですが)? 自分探し?

生かすも殺すも自分次第。夢に向って頑張って下さい。

(今日のブログはスタッフへの悪意のコメントでした。)

小学生は既に春休み。おらが村・岐阜県美濃市の実家には名古屋・日進からそれぞれ甥っ子姪っ子達があそびに来て、正月以来の運動会のようなにぎわいです。

もう1年。はや1年。普段見ていない子ども達だからが故に成長した姿が良くわかります。

ただ、この子達の弱点は、自然の中でのあそび方を知らないこと。目の前に長良川があるのに決まってポータブルゲームが始まります。その点では心の成長は以前のままでしょうか。

じいさん(私の父)もできる事なら、川に向って石を投げたり、つり橋の上から叫んでみたり、小倉山の頂上まで登ってみたりと、子どもらしいあそびで夕方まで帰ってこない事を望んでいるのでしょうが、押し付けでは子どもの楽しさのスイッチがONにならない為、チャンスを与えるに留まっているようです。

田舎があそびの宝箱となるように色々な経験をしてもらいたいと思い、今後時間をかけて田舎ジャングル化計画をしたいと思っている今日この頃です。

でも、にぎやかな家庭はいいものです。

今日は朝から色々な人と出会えた1日でした。

今月になってからレッスン以外で様々な変化があり、依頼や問合せ・訪問客・悩み相談などを優先に残務処理は夜中という日々が続いていました。

そんな中、4名もの他方面の方とそれぞれお会いしてお話をする事ができました。志が高い方ばかりで、全てに勉強となることばかりでした。

こんな私でも頼ってくださる方がいる事に感謝。

療育レッスンでちょっとしたトラブルの連絡を受けました。

多少多動気味のお子さんの初セッションでレッスン後にスタッフが「多動障害ですか?」と聞いたのを「多動障害ですね。」と判断した言葉のように解釈されたらしく、その後に電話でおかしいのではないか?とご指摘を受けました。

気を悪くされたことに対してお詫び申し上げます。

療育目的でレッスンを希望されている方に関しましては特に慎重に配慮をしており、お試しレッスンはもちろんの事、入会後もスタッフ間で話し合いや事務連絡を取り合い、できるだけ主訴に近づけるように努力しております。

言葉にも配慮をしてお話をさせていただいておりますが、時として誤認される事もあるのかもしれません。

運動療育という分野が確立されているわけでは決してありません。我々の考えの上、その子に無理の無いアプローチを試行錯誤しながらレッスンに取り入れていますが、全てが適合しているとは限らず、読みが外れて失敗することの方がむしろ多いくらいです。それでも我々の考えや所感・結果や可能性などをレッスン後に親御さんに毎回報告するようにスタッフ1人1人が努めています。私でも言葉に気を使いながらお話していますがこちらの思いと食い違って伝わり、嫌な思いをさせてしまった時には自分の未熟さに呆れを感じます。

今後もレッスン・言葉・行動・表情などに、注意を払いながらお世話させていただきます。まだまだ未熟でご迷惑をおかけいたします。

HTML convert time: 0.263 sec. Powered by WordPress ME